Syriana – es geht um vier Männer, die in die Machtkämpfe um die Ölvorkommen im Mittleren Osten verwickelt sind. Diese Verwicklung zeigt sich dabei in unterschiedlichen Facetten. Die Geschichte des jungen Pakistani bringt die religiöse Komponente ein, der CIA-Mann Bob repräsentiert die politische Seite, der Anwalt natürlich die rechtliche Seite und der Analyst die wirtschaftliche Seite. Dabei wird deutlich, wie wenig diese einzelnen Seiten voneinander zu trennen sind.

Alle vier sind des weiteren Instrumente in diesem Spiel um Macht und Öl, aber gehen unterschiedlich damit um. Der Pakistani stirbt als Selbstmordattentäter, nicht unbedingt überzeugt von dem was er tut, aber schließlich doch in fester Absicht, seinen Auftrag auszuführen. Bob fügt sich erst in seine Rolle als Exekutor des CIA, bis er nach einem gescheiterten Auftrag anscheinend darüber nachdenkt, was er wirklich für diese Region will. Letztlich entschließt er sich, sein Werkzeugdasein zu beenden und den Mord an einem Reformer zu verhindern, scheitert aber daran und bezahlt mit seinem Leben. Der Analyst (Matt Damon) wird aus eher psychologischen Gründen zum Werkzeug des Reformers, einem Sohn des Emirs. Er hat seinen Sohn durch einen Unfall bei der Sommerparty des Emirs verloren und versucht den Verlust durch sein Engagement für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Region zu ersetzen. Der unscheinbare Anwalt stellt sich schließlich als das erfolgreichste Werkzeug heraus. Konfrontiert mit den zuerst undurchschaubaren Verwicklungen und Geschäften im Zusammenhang mit der Fusion zweier Ölfirmen, die sein Anwaltsbüro vertritt, arbeitet er sich unermüdlich ein und erfüllt seinen Auftrag emotionslos und ohne Rücksichtnahme auf Verluste auch in der eigenen Anwaltsfirma.

Auch die Privatsphäre bleibt nicht unberührt und wird vor allem anhand von Vater-Sohn-Beziehungen thematisiert. Bob lebt in Scheidung, sein Sohn distanziert sich von ihm und seiner Arbeit beim CIA. Der junge Pakistani kann die Resignation und die angedeutete Realitätsferne seines Vaters nicht verstehen. Er selbst kämpft um einen Platz in dem Land, um eine Arbeitsstelle, um eine Basis für sein Leben. Noch größer ist die Entfremdung zwischen Vater und Sohn im Fall des Anwalts, dessen Vater ein hoffnungsloser Alkoholiker ist, der keine Arbeit mehr findet und seine Tage auf der Treppe der gemeinsamen Wohnung verbringt. Fast schon grausam erscheint die Verachtung, die der Sohn seinem Vater entgegenbringt, aber auch die Hilflosigkeit des Sohnes angesichts dieser ausweglosen Situation wird deutlich. Für den Analysten stellt sich schließlich die Frage, ob er den Tod seines Sohnes ausgenutzt hat, um wirtschaftlicher Berater des Emirsohnes zu werden, und er scheint nicht wirklich bereit, sich dieser Frage zu stellen. Dennoch glaubt er an das, was er tut und er glaubt an die reformerischen Bemühungen des Sohns des Emirs. Als der Analyst am Ende das Attentat auf den Reformer überlebt, kehrt er zu seiner Frau zurück, und gibt damit dem Familienleben den Vorzug vor der Karriere – aber auch vor einer Änderung der Situation in der Region.

Ohne zu viel Spannung aufzubauen, wirkt der Film durch die Art der Darstellung fast wie eine Dokumentation. Es gibt keinen Hauptdarsteller, die Protagonisten spielen gleichwertige Rollen und keine davon ist eindeutig gut oder böse. Auffällig ist, dass zwischen den Protagonisten keine Verbindungen bestehen oder hergestellt werden. Die Handlungen dieser Individuen laufen parallel, trotzdem spielen sie alle in dem gleichen Spiel. Der Zusammenhang wird auf einer höheren Ebene gestiftet, auf der Ebene der Machthaber. Die Kontakte bestehen zwischen dem Emir und dem Chef der Anwaltsfirma, der auch die Verbindungen zu den höheren Ebenen des CIA hat und zu den beiden Ölfirmen, deren Fusion Amerika einen Fußbreit Land gegen die wachsende Übermacht der Chinesen gewinnen soll.

Der Eindruck, den der Film hinterlässt, ist zwiespältig. Man fühlt Resignation angesichts dieses Macht-Geflechts, das keine Löcher hat und jeden korrumpiert, der damit in Verbindung kommt. Es ist wie das Spinnennetz, über das sich der Pakistani mit seinem Freund unterhält. Jeder Versuch, sich dagegen zu stellen, eine Änderung herbeizuführen, dem Ganzen einen eigenen Willen gegenüberzustellen, endet mit dem Tod oder der Aufgabe. In anderen Fällen fügt sich der Einzelne nahtlos und kampflos in dieses Geflecht ein, wird Teil des Geflechts oder opfert sein Leben dafür. Die Frage bleibt, ob das so sein muss. Und ob es an dem verdammten Öl liegt, von dem wir bzw. unser Lebensstandart abhängen. Wobei diese Frage schließlich mit Nein beantwortet werden muss. Es liegt nicht am Öl, sondern an den Menschen. Wird Öl irgendwann einmal zwangsläufig durch alternative Energien ersetzt, wird sich ein neues Machtgefüge entwickeln, das mit ähnlichen Methoden vorgeht und nur ein Ziel hat: die Maximierung und Absicherung von Profit.

teildesganzen - 28. Mär, 16:54

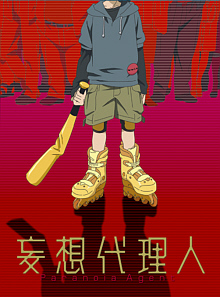

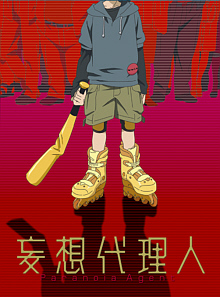

ist ein skurriler und sehr empfehlenswerter japanischer Anime. In der ersten Folge wird Tsukkiko, eine Chara-Designerin, die nach ihrem letzten Erfolg, dem knuddeligen Hund Marumi, unter dem Druck steht, eine neue Figur zu designen. Auf dem Weg nach hause wird sie von einem jungen Typen mit goldenen Inline-Skatern und einem abgeknickten Baseballschläger überfallen. Schon früh wird vermutet, dass sie die ganze Geschichte erfunden haben könnte, um den Druck von sich zu lenken. In den nächsten Folgen schlägt Shonen Bat, wie der Junge bald genannt wird, immer wieder zu. Da ist der schmierige freischaffene Journalist, der unbedingt eine neue Story braucht, um seine Schulden bezahlen zu können, da ist der Star der Schule, der aufgrund seiner Ähnlichkeit mit Shonen Bat zum Außenseiter wird, da ist seine Nachhilfelehrerin, eine Studentin, die tagsüber als wissenschaftliche Assistentin und nachts als Prostituierte arbeitet und versucht diesen Job zu verdrängen, und schließlich der korrupte Polizist, der in die Fänge der Yakuza gerät und kriminell wird, um das Schutzgeld bezahlen zu können. Bald wird deutlich, dass Shonen Bat der Ausweg aller jener ist, die keinen Ausweg mehr sehen. Die Polizei, Kommissar Ikuri und sein Assistent kommen derweil nicht weiter. Ikuri versucht Verbindungen zwischen den Opfern aufzudecken, er versucht eine rationale Linie in dem Fall zu finden, was gleichzeitig ein Versuch ist, diese Gesellschaft zu begreifen, die sich so weit von dem Japan seiner Jugend entfernt hat. Nachdem ein Verdächtiger auf frischer Tat ertappt wird, sich dann herausstellt, dass er nur ein Trittbrettfahrer ist, und er schließlich auch ein Opfer Shonen Bats wird, stehen Ikuri und sein Assi auf der Strasse. Die Geschehnisse geraten außer Kontrolle.

Die Gerüchte um Shonen Bat, der weiter zuschlägt und immer mehr Menschen tötet, nehmen zu und werden immer wilder. Es greift eine Paranoia um sich, die nur noch mit dem unglaublichen Erfolg der Figur Marumi zu vergleichen ist, die eine wahre Hysterie hervorruft. In dem Anime geht es um die Flucht vor der Realität, um die Weigerung, die Verantwortung für seine Taten und sein Leben zu übernehmen. Dabei steht die Figur Marumi für die Instrumte die angeboten werden um diese Flucht zu bewerkstelligen und Shonen Bat repräsentiert die Verweigerung, sich der Realität erneut zu stellen. Dabei wird in 13 in sich geschlossenen und dennoch zusammenhängenden Episoden gezeigt, wie einsam und egozentrisch diese Fucht vor der Realität ist. Die Darstellung selbst ist wunderbar sarkastisch, die Figuren sind überzogen, aber glaubhaft und das Anime steckt voller exzentrischer Einfälle. Der Zeichenstil ist konventionell aber sehr liebevoll ausgearbeitet. Des weiteren sind einzelne Episoden in einem anderen Stil gezeichnet um die Bezüge hervorzuheben,von denen diese Episoden handeln. Alles in allem ist die Serie ein echtes kleines Kunstwerk.

Mit der Figur Marumi thematisiert das Anime schließlich die eigenen Grundlagen. Es sind u.a. Animes und Mangas, die Instrumente der Realitätsflucht in Japan sind und Marumi ist ein Teil dieser Industrie. Marumi ist der Stoff, aus dem die Träume sind und in einer Szene sieht man z.B., wie die Fantasiewelt Ikuris in tausend kleine Marumis zerfällt. Und der Illusion, dass es anders werden könnte, gibt sich die Serie nicht hin. Nachdem in der letzten Folge eine Art zerstörerische Reinigung der gesamten Stadt stattfindet, folgen nach dem Wiederaufbau Szenen, die an den Beginn der Serie anknüpfen.

teildesganzen - 25. Mär, 19:04

am 10. März auf der lit-cologne. Als wir das Theater am Tanzbrunnen betreten, schenkt eine Kamera auf unseren Hintermann und der zum Kameramann gehörende Journalist stellt die obligatorische Frage: Warum hast du dir aus dem Angebot der lit cologne gerade diese Veranstaltung ausgesucht. Glück gehabt, ansonsten hätte man mit dem üblichen Verweis auf American Psycho versuchen können, sich glimpflich aus der Affäre ziehen zu können. Lunar Park hat bisher keiner von uns gelesen, was tatsächlich die Frage aufwirft, warum man sich Karten für eine Lesung von und mit Bret Easton Ellis kauft, bevor man über den Sinn von Lesungen überhaupt nachdenkt, was man nicht tun sollte. Tatsächlich ist es seltsam, sich Passagen aus einem Buch vorlesen zu lassen, das nur als Ganzes Sinn macht. Aber abgesehen davon, dass es sich um Werbeveranstaltungen handelt, die als Appetitanreger wirken sollen und dem geneigten Leser ein Autogramm seines Autoren verheißen, wenn man dazu bereit ist, sich in einer Schlange von mehreren Metern anzustellen, ist man natürlich auch als Leser Voyeur. Dieses Genre, dass im allgemeinen wenig visuelle Freuden bietet (abgesehen von Büchern mit Bildern, was aber nichts für den puristischen Leser ist), hat auch seine Stars und Sternchen und obwohl gerade Autoren das Glück haben, nicht unbedingt gut aussehen zu müssen, um Erfolg zu haben, möchte man doch auch als Leser wissen, wie derjenige tatsächlich „ist“, mit dessen literarischen Produkten man eine mehr oder weniger bedeutende Anzahl von mehr oder weniger glücklichen Stunden seines Lebens zugebracht hat.

Bret Easton Ellis ist ein sympathischer Selbstdarsteller. Er hat Humor, er locker und er genießt es, im Zentrum des allgemeinen Interesses zu stehen, wenn auch nicht im Rampenlicht, wenn man das irritierende Zukneifen seiner Augen als Geblendetsein von Blitzlicht und Scheinwerfern interpretieren darf. Ellis erklärt, dass er mit dem neuen Roman seine Version eines Stephen-King-Thrillers schreiben wollte, das er die Idee für den Roman schon seit langem hat, dass er nicht viele Ideen für Romane hat, und wenn er eine hat, dann verwirklicht er sie, dass er ein Sequel seines ersten Romans „Unter Null“ schreiben wird, obwohl er Sequels nicht mag, dass sein Vater Alkoholiker war und er versucht, ihm zu verzeihen. Der Besucher stellt sich die Frage, warum Ellis schreibt und die erste Antwort darauf ist, er schreibt für sich selbst, weil es ihm Spaß macht, weil es ihn therapiert. Aber was ist mit American Psycho? Ellis erklärt in Lunar Park halbautobiographisch, dass American Psycho sich selbst geschrieben hat, dass es ihm schwergefallen ist, und auch im Interview erzählt er, dass es schwierig war, das Buch zu schreiben. Man kann nicht anders als es ihm glauben, weil es auch als Leser schwierig ist, es zu lesen. Man hat es als pointierte Darstellung des Zeitgeistes interpretiert und da ist etwas wahres dran, und das macht Ellis zu mehr als einem literarischen Exhibitionisten, das macht ihn zu einem der Autoren, die schreiben um der Gesellschaft, in der sie leben, einen Spiegel vorzuhalten, zu einem der Autoren, die für andere schreiben und nicht nur für sich selbst. American Psycho ist der Stern in der Bibliographie von Ellis und Ellis greift diesen Stern nun wieder auf, aber er einverleibt ihn mit Lunar Park nun in sein eigenes Universum, holt es aus der Öffentlichkeit zurück in die Privatheit.

Letztlich ist das nichts Negatives, auch der Rückgriff auf „Unter Null“ hat einen gewissen Charme, und sowohl Lunar Park als auch das angekündigte Sequel sind ein Statement von Ellis, eine Art Selbstoffenbarung: ich klaue bei mir selbst, aber nicht unbedingt, weil mir nichts Neues mehr einfällt (wie man es natürlich auch charakterisieren könnte) sondern weil es mir Spaß macht, dieses Universum, das ich mit meinen Figuren bevölkere, zu leben, zu drehen und weiterzuentwickeln. Das Bild der Monade drängt sich auf, facettenreich aber ohne Fenster.

teildesganzen - 11. Mär, 18:33

von Dienstag bis Donnerstag, Flug mit Germanwings von Köln, Aufenthalt in dem Guesthouse „Abbotlodge“ auf der Lower Gardiner Street. Dublin ist eine krude Mischung aus Tradition, Eleganz und einer eigenen Art von Modernität. Dublin unterscheidet sich von anderen Hauptstädten z.B. dadurch, dass die Ketten hier andere Namen tragen als überall dort, wo sich die Starbucks, McDonalds und BurgerKings im Kilometertakt ablösen. Statt Subways gibt es Quiznos, statt Starbucks gibt es diverse andere Kaffee-to-go-Ketten, und auch die Pizza-Hut-Dichte ist nicht besonders hoch. Sicher gibt es MCD und BK, aber daneben auch andere Burgerläden, die anscheinend auf die Insel beschränkt sind. Auch was Klamottenläden angeht, überrascht die Tatsache, dass es anscheinend nur einen H&M gibt, dafür aber gleich mehrmals die Ketten Top Shop, River Island und Penneys. Man orientiert sich eher an England als am Kontinent, was vielleicht überraschend ist, weil man es als Ire vermutlich nicht so mit den Engländern hat und weil Irland zweitens zur EU gehört. Vielleicht kann man es aber auch als Wunsch interpretieren, konsumbezüglich eigenständig zu bleiben.

Was auch auffällt, ist die Identifikation mit der literarischen Tradition, die aus Dublin so etwas wie eine literarische Hauptstadt macht. Vielleicht erfährt man das nur als Tourist so extrem, aber der Eindruck bleibt dennoch, dass die Dubliner oder gar alle Iren lesefreudig und literaturfreundlich sind. Das gibt dieser Stadt Sympathiepunkte und lenkt ein wenig den Blick davon ab, dass es sich anscheinend auch um die stag-and-hen-Hauptstadt handelt, wie jedenfalls der Reiseführer titulierte, also um die Hauptstadt der Junggesellen/innen-Abschiedsfeiern. Die Temple Bar wird in diesem Zusammenhang als das diesbezügliche Zentrum genannt, wovon wir allerdings nicht besonders viel mitbekommen haben, weil wir in alter Städetourtradition regelmäßig nach dem Abendessen ins Bett fallen. Was in diesem Fall dadurch erschwert wurde, dass unser Zimmer im erwähnten Guesthouse ganz oben lag und wir mehrere sehr enge und steile Stufen erklimmen mussten, was nach dem Konsum des hiesigen Ale oder Stout vermutlich eine gewisse Herausforderung dargestellt hätte.

Dublin ist nicht besonders groß, und dass macht die Stadt irgendwie gemütlich, obwohl es sich um eine Millionenstadt und Hauptstadt handelt. Der Ausdruck „provinziell“ hat ein negatives Ambiente, stattdessen könnte man eher sagen, dass Dublin sich einen ländlichen Charme bewahrt hat, in den auch die georgianischen Fassaden integriert werden können oder der gepflegte St.-Stephens-Green. Die georgianische Bauweise, die anderswo kühl und arrogant wirkt, wird so aufgelockert durch die berühmten bunten Türen, als wenn man ein Statement abgeben möchte: wir können, wenn wir wollen, aber wir wollen nicht.

Was man aber will, ist zur wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Elite zu zählen, wovon zum einen das Trinity-College zeugt, zum anderen die wirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahrzehnte, die aus Irland eine Art europäisches Silicon-Valley gemacht hat.

Was gibt es noch zu berichten? Es hat fast immer geregnet, man kann die Iren nur sehr schwer verstehen, alles ist etwas teurer als in Deutschland, es fahren überdurchschnittlich viele Busse, die die Straßen verstopfen, die aber auch ohne Busse verstopft wären, und generell ist es überall ziemlich crowded. That´s it.

teildesganzen - 11. Mär, 17:59

So sah es noch am Montag in der City aus, aber heute ist Aschermittwoch und alles ist vorbei. Das heisst, dass vielleicht endlich auch das gefrorene Erbrochene von der Stadtreinigung entfernt wird. Vielleicht. Allerdings, warum müssen die armen städtischen Arbeiter das machen, warum ermittelt man nicht die DNS und lässt das die Säufer selbst wegmachen?

Mein persönlicher Aschermittwoch besteht darin, dass ich seit zwei Tagen krank auf der Couch liege, lese und döse, weil ich zu nichts anderem fähig bin, was aber auf Dauer kein zufriendenstellender Zustand ist. Darum raffe ich mich auf, gehe morgen wieder zur Arbeit und stecke meine Kollegen an.

teildesganzen - 1. Mär, 18:05

Als wir gestern den Film "Die Insel" auf DVD geguckt haben, ist mir eingefallen, dass ich noch gar nicht über das Buch "Never let me go" von Kazuo Ishiguro gebloggt habe. Die Thematik ist sehr ähnlich, aber die Realisierung völlig unterschiedlich. Es geht um die Züchtung von Klonen als Organ-Ersatzteillager für kranke Menschen.

Sowohl in "Die Insel" als auch in "Never let me go" geht es dabei zum einen um die Darstellung der Menschlichkeit von Klonen, um die Tatsache, dass sie ein Bewusstsein haben, dass sie Gefühle haben, dass sie ebenso viel Wert sind, wie normalgeborene Menschen. Never let me go ist aus der Sicht eines weiblichen Klons namens Kathy erzählt und wie bei der Insel erfährt man erst später, dass es sich bei kathy um ein menschliches Ersatzteillager handelt. Vorher ahnt man aus Andeutungen, dass die Jugenderinnerungen, die die 30jährige Kathy erzählt, nicht nur die üblichen Internatserinnerungen sind, sondern dass irgendetwas nicht stimmt. Wenn man erfährt, was es ist, ist man geschockt, und zwar weitaus mehr, als bei der "Insel". Kathy, ihre Freundin Ruth und ihr Freund Tommy sind im Vergleich zu Menschen zugleich anders und sehr ähnlich. Was sie anders macht, ist ähnlich wie im Film "Insel", eine gewisse Unschuld, eine Kindlichkeit und ein Denken, dass in die Tiefe, aber nicht in die Weite geht. Die Welt in "Never let me go" ist sehr klein, wenn auch ihr Horizont nicht eng ist, weil sie künstlerisch, literarisch und philosophisch gebildet werden. Aber ihre Gemeinschaft ist nur auf die wenigen Klone beschränkt, die mit ihnen zusammen in dem Internat leben, zuzüglich der Betreuerinnen. Diese Gemeinschaft ist eng, wie bei einer Familie, die sie nie hatten. Die Beziehung zu Menschen wird wenig thematisiert und erscheint eher im Zusammenhang mit einer abgrenzenden Selbstdefinition der Klone.

Der große Unterschied zwischen "Never let me go" und der "Insel" ist die Tatsache, dass Kathy und ihre Freunde früh erfahren, was für ein Schicksal sie erwartet - und dass sie nichts dagegen tun. Sie träumen davon ein normales Leben zu führen, sie träumen von einer Zukunft und davon, dass die Spenden, die zu ihrem Tod führen, aufgeschoben werden. Das ist alles. Sie begehren nicht auf, wie in der Insel, sie versuchen nicht zu fliehen oder das System zu zerstören, dass sie hervorgebracht hat. Sie fügen sich in ihr Schicksal, dass für sie unvermeidlich ist, sie fügen sich in ihre Aufgabe, in diesen Sinn, der ihnen gegeben wurde. Sie stellen zwar Fragen, sie sind auch in gewisser Weise neugierig, der Defekt, der in der "Insel" zum Zusammenbruch des Klon-Systems geführt hat, aber diese Neugier hat keine Auswirkungen. Kathy ist müde, sie hat viele Jahre als Pfleger für Spender gearbeitet, länger als andere, und sie wird bald selbst ein Spender. Sie freut sich irgendwie auf die Zeit, die ihr noch bleibt, und plant, wie sie sie verbringen wird.

Man fragt sich als Leser oft, warum die Klone nicht fliehen, und spürt, dass das Buch nicht mehr loslässt, das man darüber nachdenkt, ob Klone anders sind, ob es gerechtfertigt ist, ihnen jede Menschenwürde abzusprechen. Das schreckliche ist der Moment, an dem man merkt, dass es vielleicht gar nicht darum geht, ob Klone anders sind, sondern darum, ob wir nicht Kathy und ihren Freunden eher sehr ähnlich sind. Ob wir nicht genauso leben wie sie, mit unseren Träumen, die wir nicht verwirklichen, weil wir unsere Realität, die in bestimmten Rahmen verläuft, akzeptieren, ohne sie groß zu hinterfragen oder sie ändern zu wollen. Der Film "Die Insel" stösst diese Fragen nicht an, weil uns hier vorgelebt wird, dass man über sich hinauswachsen kann, dass man mehr sein kann, als man ist. Das Buch dagegen impliziert diese Frage, und sie wirkt wie ein Schlag in die Magengrube. Abgesehen von der Frage, ob man menschlich geboren ist oder nicht, besteht das Menschlichsein darin, dass man Möglichkeiten hat, dass man wählen kann, dass man frei ist. Kathy und ihre Freunde haben nicht so viele Möglichkeiten, aber sie könnten sie durch eine Entscheidung vielleicht vermehren. Das sie das nicht tun wirft die Frage auf, ob wir das tun.

teildesganzen - 25. Feb, 21:34